不过,在几千公里外的东北,当地人同样为过桥米线的美味而沉醉。

学校附近的一家米线店,会成为很多人的共同回忆,远离家乡的东北人,甚至也会因为吃到一碗家乡味道的米线而感动流泪。

一般来讲,南方人吃米线更多。而东北的“过桥米线”不过是近20年的产物,它怎么就成了东北人的“乡愁”?

01米线从哪儿来?

早在七千年前,中国长江流域的先民们就开始种植水稻了。

将稻谷去壳、碾去米糠便得到了大米,大米是中国人最日常的主食之一。

除了米饭和白粥,一代又一代的中国人也不断精进研究大米的食用:年糕、米线、糍粑、肠粉、锅巴……陆续成为中国人餐桌上的美味。

米线,在魏晋南北朝或者更早的时期就已出现。中国古烹饪书《食次》中,曾将米线记为“粲(càn)”。

《食次》原书现已不存,但南北朝时期贾思勰所著的《齐民要术》中,引用《食次》的内容,多达20余处。

《齐民要术》中还详细的记述了当时米线的做法:将米磨成粉后,加入蜜和水调至稀稠适中,灌入底部钻有孔的竹勺,粉浆流出来成细线,掉入锅中煮熟。这便是早期的米线了。

到了宋代,米线被称为“米缆”,并且已经出现干制的米线。明清时期,又被称为“米糷(làn)”。

在今天,两广、湖南、江西等地称之为“米粉”,而云南以及北方部分地区(尤其是东北)则称为“米线”。

从原料上讲,米粉和米线没有本质的区别,出现名字的差别,一是因为各地的语言习惯不同,二是不同地方的制作工艺也有不同。

北方以前是很少吃“米线”的,叫“米线”很大程度上是受“过桥米线”这个明星单品的影响。

在螺蛳粉爆红之前,过桥米线算是米线(粉)界最大的IP了

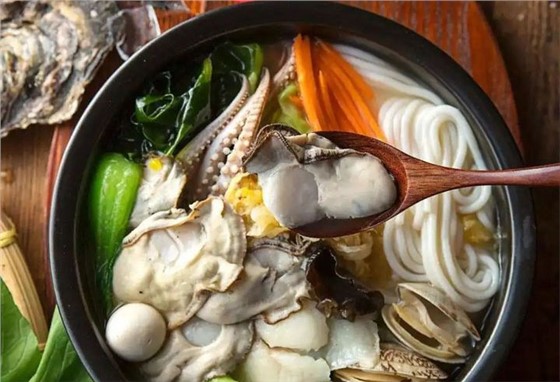

猪里脊片、鸡脯肉片、乌鱼片、韭菜、豌豆尖、玉兰片、豆皮丝……令人眼花缭乱的配菜,再加上妻子为苦读丈夫每天辛苦送餐的传说,使得过桥米线力压小锅米线,成为外地人眼中云南米线的代表。

02东北人改造了过桥米线

离开云南,最喜欢过桥米线的,是数千公里之外的东北。

以“过桥米线”为关键词搜索,昆明有2150家餐馆,同处西南的成都不足1000家,贵阳不到500家。

而到了东北,沈阳、长春、哈尔滨三个省会的“过桥米线”餐馆数量都在1300家左右。

尽管东北也是著名的大米产地,但并没有食用米线的传统。东北主产粳米,不太适合用来做米线,因为它支链淀粉含量比较高,做成的米线韧性差、容易断。

一般米线主要还是用籼米,直链淀粉含量高,再加入少量支链淀粉比较高的粳米或是籼米,做出的米线既有韧性,口感也比较柔软。

过桥米线进入东北是在21世纪初。人口的流动和文化的交流,使它跨越大半个中国来到了东北。与此同时,投资小、门槛低的米线店,也成为许多下岗工人谋生的手段。

最开始,东北的过桥米线与云南并没有什么差别。2002年,在大连,一碗10元钱的米线包括鸡汤、绿豆芽、油菜、豆皮丝、鹌鹑蛋、鸡脯片和米线,吃法也与云南相同。

10块钱在现在看来是白菜价,但在当时,对于定位于街头小吃快餐的米线来说,价格还是太高了。

东北人开始对米线进行本土化改造。首先,舍弃了过桥米线那些繁琐的小碟子,将米线、青菜、豆皮丝烩于一碗,出现类似于拉面的“减配版”米线,再搭配肉酱或是辣肉酱等浇头食用。

干米线

干米线 半干米线

半干米线 鲜米线

鲜米线 家庭米线

家庭米线